JMB | 刘聪总结其团队在帕金森病α-syn聚集体致病机制与化学干预的系统性科学发现

近日,中国科学院上海有机化学研究所生物与化学交叉研究中心刘聪研究员在《Journal of Molecular Biology》杂志的专刊 “Pioneers in Molecular Biology: China”受邀发表题为 “Rising Stars: Molecular Mechanisms and Chemical Interventions of α-Synuclein Amyloid Aggregation in Parkinson’s Disease”的综述性文章。帕金森病是仅次于阿尔茨海默病的第二大神经退行性疾病,其核心病理特征为α-syn异常聚集形成的淀粉样纤维。该综述文章回顾了刘聪团队十余年来围绕α-syn聚集展开的多学科交叉研究,涵盖高分辨率结构生物学、分子生物物理、生化与细胞功能分析及疾病动物模型研究。

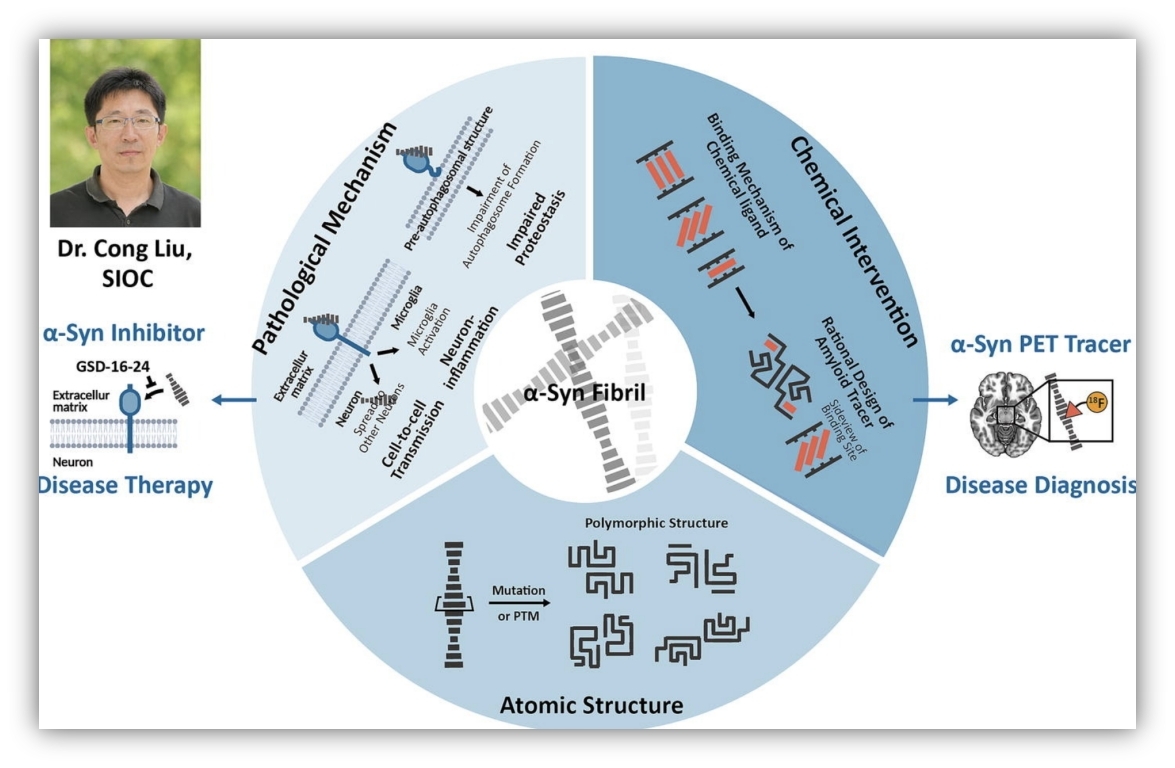

作者首先系统总结了其团队多年来解析的多种α-syn病理性淀粉样纤维的原子结构,讨论了不同位点的家族性突变与翻译后修饰如何塑造不同病理聚集体构象的结构多态体及其对应的病理特性。进一步,作者系统阐明了α-syn纤维如何通过其保守的C端结构域与多种神经元和小胶质细胞表面受体(如LAG3、RAGE、APLP1等)以及自噬关键因子LC3B结合,从而驱动细胞摄取、炎症反应和选择性自噬障碍等病理过程。基于蛋白互作的结构信息,团队开发了受体筛选平台并鉴定出一类小分子抑制剂GSD-16-24,能够有效阻断α-syn纤维与致病性受体结合,抑制炎症反应与病理传播。

图1. 本综述包含的三个方面的主要内容:蛋白聚集体的结构基础,致病机制以及化学干预

同时,作者总结了其团队在解析α-syn纤维与PET成像示踪剂和糖胺聚糖类内源性配体相互作用方面的研究,提出通过结构指导的方式开发多功能成像与干预工具,实现病理纤维的早期诊断和结构重塑干预。

作者最后展望了该领域的关键挑战与发展方向,包括:构建病人来源α-syn多态体结构图谱、解析其动态演化过程、深入研究液-液相分离在早期聚集中的作用机制,并推动多模态分子诊断与精准干预策略的临床转化。

中国科学院上海有机化学研究所生物与化学交叉研究中心的张胜男副研究员以及博士研究生刘凯恩为该论文的共同第一作者。刘聪研究员为论文通讯作者。本研究工作得到了国家自然科学基金项目、上海市科委、上海尚思自然科学研究院项目及中国科学院项目的大力支持。

论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022283625005418?via%3Dihub

附件下载: